Sarinah!

Katakan pada mereka

Bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri

Bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu

Tentang perjuangan nusa bangsa

Dan tiba-tiba tanpa ujung pangkal Ia sebut kau inspirasi revolusi

Sambil ia buka kutangmu

Petikan dari “Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta” (Rendra 1974: 212).

“Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala…”

W.S. Rendra, Perempuan yang Tergusur (1970-an; dimuat ulang dalam Potret Pembangunan dalam Puisi, 2003) (Rendra, 2003).

***

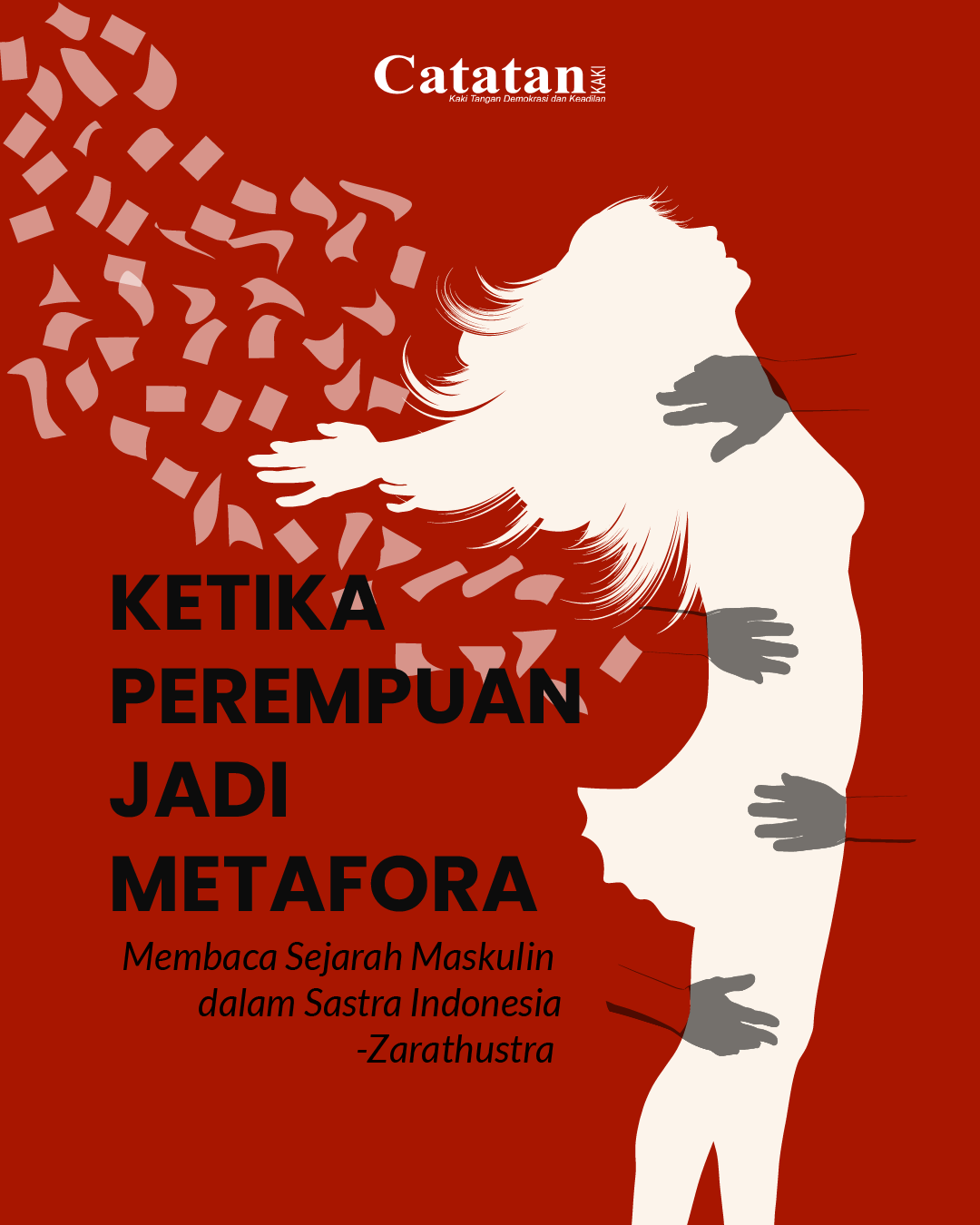

Sejarah sastra Indonesia adalah cermin dari sejarah bangsa itu sendiri. Dalam lembaran lembaran awal abad ke-20, kita menemukan perempuan yang hadir dalam cerita bukan sebagai subjek merdeka, melainkan sebagai korban tradisi dan kolonialisme. Marah Rusli dalam Siti Nurbaya (1922) menulis tentang seorang perempuan yang dipaksa menikah demi adat dan kepentingan keluarga. Abdoel Moeis melalui Salah Asuhan (1928) menghadirkan konflik antara perempuan pribumi dan bayangan modernitas kolonial yang menjerat nasibnya. Kedua tokoh perempuan itu, sebagaimana kebanyakan tokoh perempuan dalam sastra zaman kolonial, hanya bisa menerima takdir. Mereka jarang diberi ruang untuk menentukan pilihan. Gambaran ini merefleksikan struktur sosial kolonial yang mengekang, di mana perempuan tidak hanya terikat pada adat, tetapi juga dikebiri oleh sistem patriarki yang berpadu dengan kuasa kolonial (Rusli, 1922; Moeis, 1928).

Namun sejarah tidak berhenti di sana. Memasuki masa kemerdekaan hingga Orde Lama, ketika rakyat Indonesia berjuang menegakkan identitas baru, perempuan dalam sastra pun mulai digambarkan lebih beragam. Ia bukan sekadar korban, tetapi juga simbol perjuangan bangsa. Meski begitu, peran perempuan kerap direduksi menjadi ikon “Ibu Pertiwi”, lambang pengorbanan bagi revolusi. Sejarah kemerdekaan menampilkan perempuan sebagai representasi idealisme, tetapi jarang memberi mereka suara yang otonom. Di sinilah kita melihat bahwa sejarah nasionalisme awal masih bersifat maskulin, di mana perempuan menjadi metafora, bukan individu dengan tubuh dan pikirannya sendiri. Kondisi ini berlanjut dengan warna berbeda ketika Orde Baru menancapkan kekuasaannya. Negara, melalui ideologi ibuisme negara, menempatkan perempuan terutama sebagai istri dan ibu, yang fungsi sosialnya dibatasi pada ruang domestik. Pemberdayaan perempuan dimaknai sempit, sekadar partisipasi dalam PKK atau Dharma Wanita. Tetapi pada saat itulah suara perlawanan mulai lahir dari ruang sastra. Nh. Dini dengan Pada Sebuah Kapal (1973) menulis pergulatan batin perempuan dalam menghadapi cinta, keluarga, dan kebebasan diri.

Generasi berikutnya bahkan lebih lantang: Ayu Utami melalui Saman (1998) mengguncang publik dengan wacana seksualitas perempuan yang terbuka, Djenar Maesa Ayu dengan Jangan Main-main dengan Kelaminmu (2004) melawan tabu yang membungkam tubuh perempuan, sementara Oka Rusmini melalui Tarian Bumi (2000) menguliti tradisi patriarki Bali yang menjerat perempuan dalam kasta. Dalam karya-karya ini, sastra tidak lagi sekadar mencatat, tetapi juga menantang sejarah resmi yang menundukkan perempuan pada peran domestik semata. Menariknya, kritik feminis dalam sastra tidak hanya datang dari perempuan. W.S. Rendra, penyair yang kerap dijuluki “Burung Merak”, menulis puisi Perempuan yang Tergusur di tengah proyek pembangunan Orde Baru. Dengan citraan “wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala”, ia menghadirkan wajah getir perempuan miskin yang menjadi korban modernisasi tanpa perlindungan (Rendra, 2003). Rendra menunjukkan bahwa pembangunan yang diagungkan negara justru menciptakan barisan korban, dan perempuanlah yang paling rentan tersingkir. Di sini terlihat bagaimana sejarah pembangunan Indonesia—dengan segala gegap gempita industrialisasinya memunculkan wajah muram perempuan sebagai korban, sekaligus menjadi inspirasi bagi kritik sastra yang tajam.

Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan jejak intelektual feminisme Indonesia yang lebih awal, misalnya melalui gagasan R.A. Kartini dalam kumpulan surat Habis Gelap Terbitlah Terang (1922). Kartini bukan sekadar simbol emansipasi, melainkan penanda bahwa suara perempuan tentang kebebasan berpikir, pendidikan, dan kebudayaan sudah ada jauh sebelum wacana feminisme akademis dikenal luas di Indonesia (Kartini, 1922). Apa yang diungkapkan Kartini menunjukkan keterhubungan antara pengalaman pribadi perempuan dengan sistem sosial yang membatasi. Di sinilah pentingnya membaca sejarah feminisme Indonesia sebagai akumulasi suara yang berlapis, bukan hanya muncul pada era Reformasi atau Orde Baru. Menarik pula melihat keterkaitan antara sastra feminis dengan dinamika global. Feminisme gelombang kedua yang menguat di Barat pada 1960–1970-an ikut memengaruhi wacana sastra Indonesia, khususnya dalam hal kesadaran tubuh dan seksualitas. Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, hingga Dewi Lestari, membawa nuansa baru yang lebih kosmopolitan, tetapi tetap berpijak pada realitas lokal. Mereka tidak hanya menyoal patriarki dalam lingkup keluarga atau adat, tetapi juga mengaitkannya dengan kapitalisme global, politik otoritarian, dan bahkan spiritualitas (Utami, 1998; Ayu, 2004).

Hal ini menunjukkan bahwa feminisme dalam sastra Indonesia adalah dialektika antara lokalitas dan globalitas, tradisi dan modernitas, personal dan politis. Lebih jauh, perkembangan terbaru memperlihatkan munculnya penulis muda yang menyuarakan isu-isu perempuan dalam medium digital. Sastra siber (cyber literature) yang beredar lewat blog, Wattpad, hingga media sosial, menjadi ruang alternatif bagi perempuan untuk menulis tanpa sensor negara maupun beban penerbit besar. Fenomena ini menegaskan kembali tesis bahwa perempuan kini bukan sekadar objek narasi, melainkan produsen wacana yang mampu memengaruhi opini publik. Dengan demikian, feminisme dalam sastra Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, memperluas jangkauan, dan membuka percakapan lintas generasi.

Setelah Orde Baru runtuh pada 1998, lahirlah ruang baru bagi perempuan dalam sastra. Era Reformasi membuka pintu bagi kebebasan berekspresi, dan bersama itu feminisme masuk dengan spektrum yang lebih luas. Sastra tidak hanya berbicara tentang tubuh dan seksualitas, tetapi juga tentang pengalaman perempuan yang berlapis: sebagai buruh migran, sebagai anggota masyarakat adat, atau sebagai bagian dari kelompok minoritas. Konsep feminisme interseksional mulai terasa, di mana pengalaman perempuan dipahami bukan hanya karena jenis kelaminnya, tetapi juga karena kelas, etnis, dan latar sosial yang ia miliki. Sastra feminis di era ini mengaitkan diri dengan sejarah migrasi, urbanisasi, dan marginalisasi yang terjadi di Indonesia. Dalam perjalanannya, sastra feminis juga bertemu dengan sejarah lingkungan. Ekofeminisme menemukan ekspresinya ketika perempuan menulis tentang keterhubungan antara tubuh dan tanah.

Toeti Heraty, melalui Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki (2000), membaca ulang mitos klasik dengan kacamata feminis, menjadikan tokoh “penyihir” sebagai simbol perlawanan terhadap patriarki dan kolonialisme budaya (Heraty, 2000). Di sisi lain, gerakan perempuan Kendeng yang menolak perusakan alam turut hidup dalam karya-karya sastra kontemporer. Sejarah modernisasi yang merampas ruang hidup rakyat kecil dipertemukan dengan pengalaman perempuan yang merawat bumi, menjadikan ekofeminisme sebagai wajah baru sastra perlawanan. Melihat seluruh lintasan ini, kita menyadari bahwa feminisme dalam sastra Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh seiring dengan perjalanan sejarah bangsa: dari masa kolonial yang menundukkan perempuan, ke masa kemerdekaan yang menjadikan mereka simbol, ke masa Orde Baru yang mendomestikasi mereka, hingga Reformasi yang membuka jalan bagi keberagaman suara. Sastra merekam dan sekaligus melawan sejarah itu.

Dari Siti Nurbaya yang tak berdaya, hingga Saman yang menolak diam, dari Rendra yang menyoroti perempuan tergusur hingga Heraty yang membela Calon Arang, kita melihat transformasi besar ketika perempuan tidak lagi sekadar objek penderitaan, tetapi kini menjadi subjek yang menulis, melawan, dan menentukan arah sejarahnya sendiri. Dengan membaca perjalanan panjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan dalam sastra Indonesia telah mengalami transformasi dari yang semula diposisikan sebagai korban dan metafora pasif, menjadi subjek historis yang aktif melawan, menulis, dan menyusun ulang sejarah. Dari Kartini hingga penulis digital era kini, semua menegaskan satu hal: bahwa tubuh dan suara perempuan adalah arena politik, kultural, sekaligus spiritual yang tak dapat dipinggirkan.

Daftar Pustaka

Ayu, Djenar Maesa. Jangan Main-main dengan Kelaminmu. Jakarta: Gramedia, 2004.

Dini, Nh. Pada Sebuah Kapal. Jakarta: Gramedia, 1973.

Heraty, Toeti. Calon Arang: Kisah Perempuan Korban Patriarki. Jakarta: Yayasan Obor, 2000.

Kartini, R.A. Habis Gelap Terbitlah Terang. Batavia: Balai Pustaka, 1922.

Lestari, Dewi. Supernova. Jakarta: Truedee Books, 2001. Moeis, Abdoel. Salah Asuhan. Jakarta: Balai Pustaka, 1928.

Rendra, W.S. Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Rusli, Marah. Siti Nurbaya. Jakarta: Balai Pustaka, 1922.

Rusmini, Oka. Tarian Bumi. Jakarta: Grasindo, 2000.

Utami, Ayu. Saman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1998. 5

Penulis: Zarathustra

No Comment